Cette contribution est issue d’un fil Twitter signé par l’historien André Loez :

« En lien avec « Zemmour contre l’histoire », un petit fil qui se voudrait d’utilité publique, sur la nature des connaissances historiques, la possibilité d’une connaissance objective du passé, l’histoire « de gauche » vs « de droite » vs « neutre » etc.

Neutralité, objectivité, impartialité de l’historien : c’est un sujet complexe qui a suscité un grand nombre de réflexions de qualité auxquelles on peut renvoyer, ce qui n’interdit pas de rappeler un certain nombre d’éléments très simples. Il faut commencer par dire stop une fois pour toutes aux banalités creuses comme « l’histoire c’est une question de point de vue » / « l’histoire est écrite par les vainqueurs » / « toute histoire est subjective ».

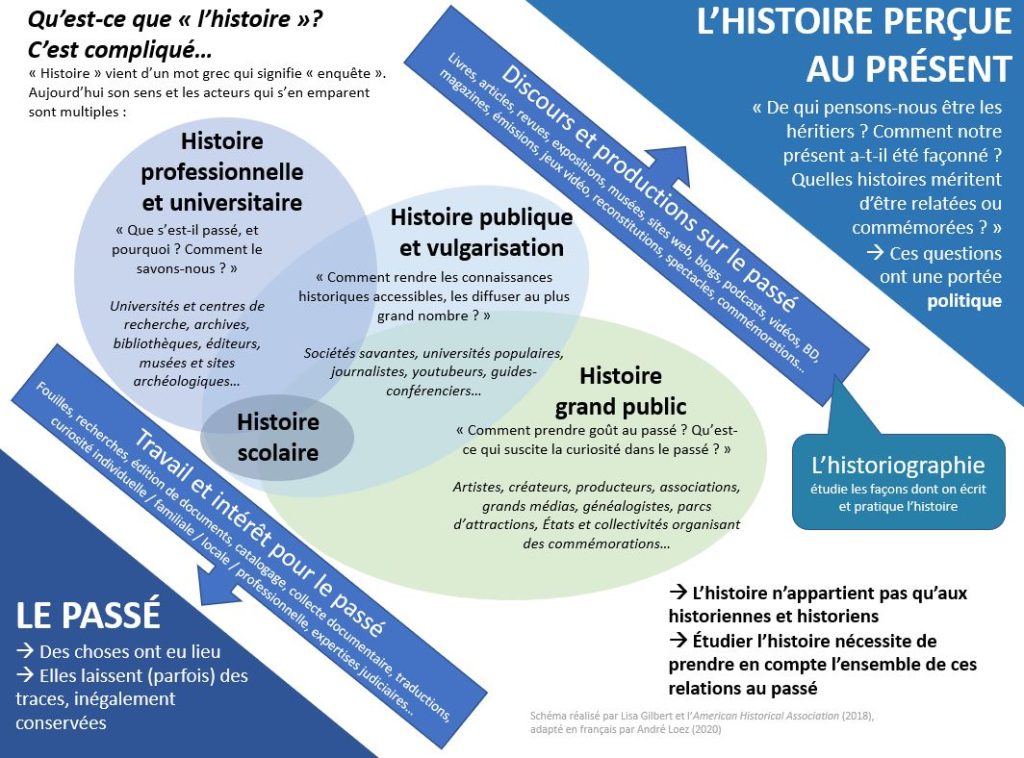

Grâce à ce schéma de Lisa Gilbert on peut sortir de ces grosses généralités, en constatant que l’histoire :

– concerne la totalité du passé humain dont il reste des traces

– est travaillée et transmise au présent de plein de manières

– l’histoire savante n’est que l’une d’elles

Chacun peut donc avoir son rapport subjectif au passé, aimer tel ou tel personnage (Clovis vs Jaurès), considérer qu’un événement (l’indépendance de l’Algérie en 1962 par ex.) est glorieux ou au contraire catastrophique, etc. MAIS cela ne signifie pas que tous les avis se valent Il faut distinguer ce qui relève de *l’opinion* et de la *connaissance*.

La connaissance historique est établie en suivant des règles de méthode diffusées et partagées dans la profession historienne depuis le XIXe s. Une connaissance historique est un élément vrai et vérifiable, cerné grâce à des sources travaillées de façon critique, validé par une communauté professionnelle qui en a discuté et l’intègre au savoir sur une période (via les manuels en particulier). On entend d’ailleurs souvent que « les historiens sont en désaccord entre eux », ce n’est que partiellement vrai. Dans mon domaine la Grande Guerre il y a un accord quasi-total sur une somme énorme de connaissances et d’interprétations, quasi tout ce qui est dans @19141918online.

Il y a évidemment des points en débat (les responsabilités de la guerre, les causes exactes de l’offensive allemande à Verdun, tel ou tel enjeu politique et mémoriel…), quelquefois indécidables faute de documents probants, mais c’est au fond assez rare même si parfois virulent. Ce qui est davantage présent ce sont des préférences pour certains types d’histoire, qui sans être mutuellement exclusifs reflètent des curiosités bien différentes : histoire des femmes vs. histoire militaire ; histoire des troupes coloniales vs. des intellectuels, etc.

C’est généralement là que nichent les préférences politiques : il y a des historiens de droite qui étudient Napoléon, des historiennes de gauche qui étudient les révolutionnaires. Mais dans les deux cas si les méthodes sont respectées c’est de l’histoire savante (il y a aussi plein plein de collègues qui ne se reconnaissent dans aucune de ces catégories simplificatrices et qui étudient les périodes/objets qui les stimulent et les passionnent, pour des raisons intellectuelles, de compréhension du monde). Et là où l’approche de l’histoire savante doit être défendue, comme fondamentale, y compris dans l’espace public, c’est dans la *distance* qu’elle travaille.

– Distance avec le passé étudié

– Distance critique avec les docs

– Distance avec ses propres préconceptions, sa subjectivité

Le plus bel exemple que je connaisse est celui d’Alain Dewerpe, que je cite souvent en cours : son immense travail sur Charonne est une enquête modèle de rigueur. Pour la mener, AD a mis entièrement à distance son propre sort : orphelin de mère en raison de ce massacre. Et cette distance qu’enseigne l’histoire savante, c’est aussi le meilleur antidote à toutes les lectures essentialistes et étroitement nationalistes du passé : cela permet de comprendre que le passé n’est pas un miroir où « nous » retrouver mais un « autre pays ».

C’est précisément ce qui va à rebours des obsessions identitaires actuelles. Le monde se porterait mieux si on regardait le passé comme un « carnet d’expériences », comme l’écrivait Marc Bloch, plutôt que comme le réceptacle d’une nostalgie controuvée.

Merci !

PS : un point que j’ai oublié, les désaccords entre historien-nes (les fameuses controverses historio) tendent à se résoudre grâce à des progrès des connaissances et aux déplacements des questions. La controverse des années 2000 sur la ténacité combattante en 14-18 est résolue à mes yeux. Le progrès des connaissances est spectaculaire dans certains cas, avec une véritable cumulativité du savoir, sur Vichy et les juifs par ex., qui rend plus intolérables encore les régressions et tentatives de retour en arrière. »

Si vous souhaitez creuser ces questions, notamment à propos de la vision zobiste de l’Histoire, je vous conseille cette vidéo :

Bon visionnage.

Vous pouvez aussi suivre les réflexions de L’Indigné du Canapé sur Facebook, Twitter ou Instagram ! Ou encore vous abonner à la newsletter !